dimanche, 19 octobre 2014

L’ANNÉE 1914 DE RENÉ CHAMBE (5)

Nous sommes aujourd'hui le 8 octobre 1914. Enfin, si vous le voulez bien. Nous sommes revenus deux semaines après le précédent courrier de guerre. Finis, la danse et le bon temps. Le sous-lieutenant René Chambe ne parle déjà plus de « culbuter » l’ennemi : dans peu de temps, les soldats vont s’enterrer dans des tranchées qui seront leur habitat et leur cimetière pendant les quatre années suivantes. En attendant, le changement d’ambiance se ressent dans les lettres qu’il envoie à sa famille.

Celle dont je donne aujourd’hui de larges extraits (elle en vaut la peine) reflète cette évolution : le ton est plus grave, moins enthousiaste. Elle est écrite juste avant d’aller dormir. Les élans vainqueurs et optimistes qu'on y trouve semblent être là pour mieux compenser des considérations beaucoup plus noires, et peut-être pour ne pas avoir l'air de tomber dans le défaitisme. Disons que le ton est plus « mêlé ».

René tombe de sommeil, il a passé la journée à se battre, d’où quelques flottements dans la langue, que j'aurais trouvé niais de corriger. L’ennemi est à 2 km, mais les armes se taisent pendant la nuit. Luttant contre l’assoupissement, il met à profit ce répit pour maintenir le lien avec ses proches.

Cette lettre de huit pages, qui lui coûte, il se sent obligé de l’écrire : dans la journée il a pris un moment de pause pour en griffonner l’annonce sur une de ces « Cartes en franchise » fournies par l’armée :

« Tu me demandes mes impressions. Je te promets de te les écrire dès que je pourrai. Mais quand !!!! Songe que depuis 6 jours nous sommes au feu constamment. Là où nous sommes se livre une bataille gigantesque… Quand partira cette carte que je t’écris hâtivement, assis sur le bord d’un chemin, au revers d’un talus !! Hier encore j’ai fait une très belle reconnaissance. J’ai une balle qui a traversé mon casque. Mon vieux celle-là n’est pas passée très loin ! Un joli souvenir à conserver dans les bibelots de famille…. Je vais très bien, très bien malgré le manque de sommeil et la tension d’esprit (choses très pénibles) ».

Le soir, il prend sur lui pour répondre à la demande de son frère. Je reproduis scrupuleusement le texte manuscrit (ponctuation, etc.) :

« … cette lettre, je te l’écris sans presque avoir l’espoir qu’elle te parvienne !

Je veux ici t’écrire mes impressions comme tu me le réclames : Ne fais attention ni au style, ni à l’écriture, ni à rien. Je dors, je dors !

Mes impressions ? Je prends une journée de guerre : D’abord nous vivons dans une atmosphère très spéciale. Il nous semble que nous sommes séparés du reste des vivants, que tout ce que nous avons fait avant la déclaration de guerre est lointain, lointain ! Et c’est pourquoi tu ne peux t’imaginer à quel point je tiendrais à ce que tous dans vos lettres vous m’écriviez beaucoup de petits détails de la vie courante, des riens qui vous paraissent insignifiants, mais qui, pour nous, prennent une importance émouvante et immense.

Vois-tu, nous vivons dans la mort. Elle ne frappe pas toujours, mais à chaque instant elle peut venir brutalement. Ce qui a de fantastique c’est qu’on s’y habitue très bien. On accepte. Tu ne peux te faire une idée que la détente d’esprit que nous éprouvons tous lorsque la nuit tombe. La nuit c’est le moment où l’on cesse de se battre, où le danger disparaît, où les hommes font trêve, ne cherchant plus à s’entretuer. Dès que le soleil paraît, ce même danger reparaît implacable. Verra-t-on le soleil se coucher ? Comme c’est long un jour !!!

[…]

Le passé comme c’est loin ! Quel abîme a creusé cette déclaration de guerre ! Cette guerre tu ne peux t’imaginer ce qu’elle est, quelle scène d’horreur sinistre, de boucherie !!! On s’est battu déjà en 1870 à l’endroit où nous sommes. Dans les villages que nous traversons il y a des vieux et des vieilles qui se souviennent. : "Ah c’est bien plus, bien plus terrible, disent-ils, ! En 70 on se battait un jour, on entendait le canon une fois et c’était fini pour une ou deux semaines. Après quoi on recommençait. Mais aujourd’hui c’est tous les jours, sans arrêt, sans arrêt le canon, la fusillade et encore, encore le canon !!! Ça ne s’arrête jamais !"

Ils ont raison ces vieux. Pas une minute de répit ni de trêve ! Une guerre comme la nôtre, avec l’armement actuel, est la plus grande des folies, le plus grand des crimes.

Je l’ai désirée de toutes mes forces et je suis heureux qu’elle ait eu lieu. Ce sera plus tard pour la France une période féconde et vivifiante. Mais comme elle sera chèrement payée ! Que de camarades, d’amis déjà qui sont tombés !

[…]

Oui nous vivons dans une atmosphère terrible, mais comme c’est beau ! sublime !

Tu ne peux te faire une idée de la joie immense, magnifique que j’éprouve au milieu de mes hommes. Je devine, je sens la confiance que je leur inspire. Ce ne sont plus les petits cavaliers de Limoges que je commande, mais des guerriers, des vrais qui ont vu le feu … et sérieusement. Dans les moments difficiles je sens leurs yeux fixés sur moi et alors, tu sais cela me communique une force énorme ! Être un chef ! Je sais bien maintenant ce que c’est !.... Quand un obus tombe trop près, que les balles sifflent, je m’efforce de trouver un sourire ou un lazzi, alors tout mon peloton en fait autant. Et le soir, au bivac, quand au moment de la soupe (lorsqu’il y en a) je me promène au milieu d’eux, je leur parle comme à des camarades, je leur parle de leur pays, de leur cher Limousin. Comme ils m’écoutent rêveurs, ou farouches les yeux brillants.

Mes hommes j’en fais ce que je veux ! Je les mène où je veux. Ces types vois-tu, après la guerre, je ne les oublierai jamais, je leur écrirai à tous. Très souvent on m’envoie en reconnaissance, je me suis fait un peu une spécialité.

Chaque fois j’emmène quatre ou cinq cavaliers. Ils se disputent pour venir. Et pourtant il y a du danger. […] ».

Suit alors le récit de la reconnaissance mentionnée dans la « Carte en franchise » citée plus haut : une reconnaissance où son casque est traversé :

« Une balle n’est pas passée loin. Elle a traversé mon casque de part en part à deux centimètres de ma tête. Hein, un peu plus ! C’est égal, tu sais, je suis certain de revenir de cette guerre. J’ai trop de fois failli être touché ! sans jamais l’être.

Je sens, je suis sûr de ce que je dis. D’ailleurs je porte sur moi de petits fétiches qui me donnent confiance. Dans mon porte-feuille je garde précieusement les violettes qu’a cueillies à La Verpillère notre cher petit Jacquot [son neveu né en 1913] et que Maman m’a envoyées. Elles ne me quitteront pas. Elles feront toute la campagne avec moi. Avec moi elles entendront siffler les balles, éclater les obus et les clameurs de la bataille. […]

Une bataille moderne ?... C’est très déprimant. Bien rarement on voit l’ennemi. Pendant des heures on est pris sous le feu, sans savoir d’où il vient. Et l’ennemi non plus ne nous voit pas. On se tire dessus en effet sans se voir, d’après la carte d’Etat-Major et les renseignements des reconnaissances de cavalerie ou d’aéroplanes. C’est très sûr. […]

Gardez tous confiance, comme je l’ai moi qui vois de près les choses. Ça va bien je vous assure. Nous serons vainqueurs ! vainqueurs !!! Mille souvenirs à ceux que tu verras et que je connais, aux gens, aux bêtes, même aux meubles et aux objets de la maison. Si tu savais comme je pense à tout cela, comme je les vois !... ».

Voilà donc, 100 ans et quelques jours après, cette lettre du 8 octobre 1914. Je la trouve très belle. Je crois qu’elle se suffit à elle-même. J’espère juste qu’on ne m’en voudra pas trop d’ajouter que, lorsque je l'ai lue, « les violettes qu’a cueillies à La Verpillière notre cher petit Jacquot » me sont allées directement au cœur.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 14-18, guerre 14-18, grande guerre, guerre des tranchées, première guerre mondiale, rené chambe, général chambe, armée française, la verpillière

samedi, 18 octobre 2014

L’ANNÉE 1914 DE RENÉ CHAMBE (4)

énergiquement de monter dans le train il a fallu employer les grands moyens. Elle s’est débattue et a mis une jambe entre le quai et le wagon. Cela a eu pour résultat qu’elle s’est blessée assez sérieusement et qu’elle ne pourra courir dimanche à Châteaudun. Pégase III le gagnant de Limoges a été claqué par son propriétaire la veille du départ.

Nous jouissons d’un soleil radieux et j’espère qu’il en est de même pour vous. Il fait même trop chaud et ce matin sur le terrain après le travail du régiment, hommes et bêtes n’en pouvaient plus.

Hier soir nous avons été au cinématographe où nous avons vu Poincarré à Lyon, passer rue de la République et déposer une palme aux pieds de la statue de Carnot. Hier après-midi de 4h à 7h. nous avons été danser chez les d’Ussel. C’était un peu une folie par un soleil pareil aussi nous avons surtout fait semblant. Le thé d’ailleurs a été avantageusement remplacé par des boissons glacées.

En ce moment « je suis de fourrage » la plus sale corvée qd on est de semaine. Cela consiste à surveiller au grand parc à fourrages le chargement en foin, paille et avoine des voitures destinées au régiment et à vérifier scrupuleusement leur poids sur la balance. J’en ai pour jusqu’à 5 heures.

Je vous embrasse tous bien affectueusement.

René Chambe

Je garde le périscope braqué sur l’année 1914 telle qu’elle a été vécue par René Chambe, officier de cavalerie.

Juillet 1914

Ma chère Maman, j’ai répondu télégraphiquement à la lettre de Jo. Vraiment je suis navré de ne pouvoir vous accompagner pendant votre petit voyage.

J’avais l’intention de demander 15 jours de permission. Le colonel m’a fait savoir qu’il était au regret de ne pouvoir me l’accorder car il ne veut pas que plus d’un officier par escadron soit absent à la fois. Or Desjobert est en permission de 30 jours pour raison de santé. Je resterai donc. Quand irai-je vous voir ? … Mystère. Nous rentrons de manœuvres le 17 sept. Immédiatement de l’Hermitte partira pour un mois à son tour. Ensuite ce sera le mien. J’irai sans doute à la Verpillière ou a Lyon du 17 octobre au 17 novembre. C’est lointain vous voyez. Je le prévoyais d’ailleurs. Les anciens passent les premiers.

Peut-être d’ici là, aurons-nous enfin cette fameuse guerre. Lisez-vous les journaux ?

Il est difficile de prévoir. Mais je la souhaite sincèrement, ardemment ! Pensez-en ce que vous voudrez, nous en avons besoin. Mais nous ne l’aurons pas allez ! Les hommes sont trop veules, trop indolents, trop soucieux de leurs intérêts, trop couards aussi pour oser affronter une guerre. Quelle bonne lessive cela ferait !

En voilà assez sur ce sujet brûlant. Je vous écrirai encore cette semaine. Aujourd’hui le ciel est gris et triste.

Bien affectueusement.

René Chambe

Parlant de cette permission qu’il voit très lointaine sans trop se plaindre ou se lamenter, on se demande s’il avait alors déjà fait la connaissance de Suzanne, sa future épouse. Rien ne l’atteste. Ce qui est sûr, c'est que sa situation ne lui disconvient pas trop, et que, dès ce moment peut-être, le Limousin est devenu sa terre d'élection. La région est d'ailleurs restée jusqu’au bout le centre de gravité du ciel de son existence.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : le texte des huit cartes postales « Jové-Espéranto » est ici donné in-extenso, comme le lecteur peut le constater.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : année 1914, guerre 14-18, guerre des tranchées, grande guerre, rené chambe, général chambe, cartes postales anciennes, cartes postales jové, jean jové limoges, jean jové limousin, jean jové cartes postales espéranto, lyon, rue de la république

jeudi, 16 octobre 2014

L’ANNÉE 1914 DE RENÉ CHAMBE (2)

René Chambe a vingt-cinq ans en 1914, il est sous-lieutenant au 20ème Dragons, régiment de cavalerie.

Mais au mois de mai, l’esprit n’est pas encore à la guerre qui vient. Le cœur est à la fête, ou plutôt à la compétition. Le dimanche 23, il court pour le plaisir sur la jument Ma-Zaza, à Limoges. Il écrit à son frère :

« Je n’ai pas gagné, mais ai fait une très bonne course, bien meilleure que nous ne l’aurions cru.

Figure-toi que de Bataille courait ici en même temps que moi, avec un excellent cheval Sixain III ! Cela m’a semblé extraordinaire de monter en course avec lui. Le temps où il était lieutenant et moi 2ème classe n’est pas si loin !!! ».

Je note au passage la manière élégante (il ne dit aucun mal de la personne), mais incisive (presque hautaine ?) dont René fait valoir son parcours prometteur dans la hiérarchie militaire. De Bataille, monté sur Sixain III, se classe 2ème, derrière Pégase III, « une révélation ». La 3ème place se dispute auprès du commissaire militaire de la course qui décide, à l’amiable, de la donner à Tournier, monté sur Villa-Franca, « à un museau ». Tournier, très « sport »,

« a absolument tenu à m’offrir le soir même un dîner royal, où une bonne partie de son prix a dû disparaître ».

La guerre commencée, les lettres qu’il envoie à sa famille ne mentionnent pas les noms de lieux, les circonstances précises : les consignes sont strictes, on ne sait jamais, si ça tombait dans des mains étrangères … Il évoque malgré tout l’ambiance qui règne sur le front, et livre ses impressions. René Chambe a espéré la guerre, la déclaration du 3 août 1914 le remplit d’enthousiasme (voir poème paru hier), combattre l’ennemi lui est une joie. Il écrit à son frère le 27 août 1914 :

« Cette lettre ne porte pas l’endroit où je me trouve. Mystère ! Tu ne dois pas le savoir. Tout ce que je peux te dire c’est que maintenant je sais ce que c’est qu’une bataille, une grande. Pour la troisième fois j’ai reçu le baptême du feu. Je connais le bruit des obus et des balles. J’ai eu le grand honneur aussi d’être envoyé en reconnaissance d’officier avec quatre cavaliers en territoire ennemi. C’est un des plus beaux moments de ma vie. Songe que j’ai été le premier du régiment à passer la frontière. Ah cette impression que j’avais toujours rêvée ! Je l’ai eue ! C’était le coucher du soleil. On s’était battu toute la journée. Qui dira l’émotion magnifique du premier village ennemi traversé. Plus de mots français. Sur une auberge j’ai lu : Wirtchaft [sic] (auberge), sur la Mairie : Schulhaus (maison d’école). J’ai dans mon porte-monnaie 20 pfennigs allemands ! Je n’aurais pas donné ma place pour un million ! ».

Et sur une carte militaire datée du 18 septembre 1914 :

« Sache cependant qu’il y a quelques jours j’étais avec mon peloton à la prise de Fisme [sic, pour Fismes] (Marne). Tu as lu sûrement les journaux. Là je suis resté cinq heures sous un feu violent d’artillerie. Les maisons s’écroulaient autour de nous. J’étais (t’expliquer serait trop long) aux côtés de Pépin (ancien élève d’Oullins, actuellement lieutenant au 14ème d’Artillerie.) A un moment donné un obus a éclaté sur un bec de gaz à 6 ou 7 mètres de nous au plus. Pépin a eu son képi traversé et j’ai eu un éclat de cet obus à la cuisse. Il a déchiré ma culotte et m’a éraflé la peau sans me faire aucun mal. Leurs projectiles ne valent rien ! C’est de la frime !! C’était tordant ! Tous nos casques ont été cabossés par des briques ou des tuiles qui tombaient des toits crevés. Ah quand nos zouaves (1er Rgt) sont venus nous dégager nous avons fait une de ces poursuites ! C’est à qui franchirait la Vesle le premier. Ce jour-là nous avons fait 97 prisonniers.

Tu vois que ça marche admirablement. Nous nous attendons à une bataille gigantesque dans très peu de temps ».

Passons sans nous attarder sur les bravades de l’expression (rétrospectivement rigolotes) et la qualité soi-disant farcesque des munitions allemandes : c’est un Français qui écrit. Et puis encore ceci, toujours sur carte militaire, datée cette fois « 25 septembre 1914, 8h du matin » :

« Je t’écris, mon vieux Jo, en plein champ de bataille ce qui ne manque pas de saveur. Tout autour de nous la canonnade est formidable. Pour le moment la Division est massée pied à terre derrière une crête en attendant l’occasion d’intervenir si elle se présente. Hier au soir il y a eu une très grande bataille. Nous avons été littéralement arrosés d’obus. Nous n’avons pas perdu un homme ! J’ai vu deux régiments de chevau-légers allemands complètement fauchés par notre infanterie. C’était superbement terrible ! Que sera aujourd’hui ? Le combat s’annonce farouche et formidable ».

Je ne me sens ni le goût ni le droit de légender ces photographies verbales prises sur le front par l’encore sous-lieutenant René Chambe, du 20ème Dragons. Je laisse la glose à d'autres.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : évidemment, ces extraits de lettres sont totalement inédits.

09:00 Publié dans HISTOIRE, HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, première guerre mondiale, guerre des tranchées, rené chambe, armée française, france, nation française

mardi, 14 octobre 2014

RENÉ CHAMBE AVANT 1914 (2)

Remis en mouvement par ce coup d'aiguillon venu d'ailleurs, j’ai donc remis le nez dans le passé, un peu fouiné dans les quelques papiers qui me sont parvenus, et j’ai trouvé deux ou trois petites choses qui ne sont pas complètement dénuées d’intérêt, cent ans après, en ramenant au jour des fragments de la correspondance de celui qui n'était pas encore le général Chambe.

J’ai été frappé par deux traits de caractère qui apparaissent quand René Chambe écrit à ses proches : une écriture qui possède très tôt sa forme définitive ; plus surprenant, presque toujours, y compris quand il s’adresse à sa mère ou à son frère, il signe d’un « René Chambe » tout à fait net et décidé, que son auteur stylisera encore par la suite (voir plus bas).

Jamais ou presque de petit nom, de diminutif, de surnom, de familiarité, de laisser-aller. Absolument jamais trivial ou amolli par l'attendrissement, toujours de la tenue et toujours, même, de l'élégance. Tout juste se laissera-t-il aller, plus tard, ici et là, à emprunter quelques hardiesses au langage des hommes qu'il commande (comme on le verra). On n'y est pas encore.

J'en déduis, d'une part, que René est doté d'une belle maturité ; d'autre part, qu'il a très tôt une nette conscience de soi et de ce qu'il se doit à lui-même, ce qu'on appelle une « personnalité ». Ce qui se dégage de ces deux caractères ? La précocité avec laquelle René Chambe a opéré les choix qui vont décider de son orientation et ouvrir devant lui la route sur laquelle il s'engage. Je n'aime pas beaucoup le mot « vocation », mais il faut admettre l'idée que René s'est senti « appelé » dans la carrière des armes.

Le futur général avait un caractère tôt et bien trempé ainsi qu’une âme inflexible (qu’il a gardés intacts jusqu’à son dernier souffle), je livre aujourd’hui un de ses premiers essais littéraires. Ce poème assez bref fait partie de Trois soirs, triptyque en alexandrins.

Je laisse le commentaire professoral aux commentateurs patentés, pour ne garder que le document. Il est écrit par un garçon de dix-sept ans, et daté « Monbaly, septembre 1906 » (lieu où René a grandi). Huit ans avant 1914. Les deux autres portent respectivement « Tarbes. Janvier 1912 » et « Ferme de Romanet près Limoges – Soirée du 3 août 1914 » (notez bien cette dernière date). C'est, selon toute vraisemblance, la mère de l'auteur qui a recopié l'ensemble de sa main, à une date indéterminée, pour en garder mémoire. Je respecte quoi qu'il arrive ponctuation et orthographe du manuscrit.

« Je pense quelquefois qu’un jour viendra, plus tard,

Où ce grand parc ombreux me reverra sans doute

Vieillard aux cheveux blancs, le cœur lourd, l’œil hagard

D’avoir fini ma vie, d’être au bout de ma route…

Et cependant ce soir, je n’ai pas dix-sept ans !

Je suis à l’âge encore où notre âme est ardente,

Où l’on aime se battre, où l’on défie le temps,

Car on le voit très loin, et que sa marche est lente !

Oui, oui, je sens que je suis fort et que mon sang

Bat largement, à grands coups sourds dans mes artères !

Je sens que je suis jeune, ardent … libre. Je sens

Que j’oserai passer où d’autres s’arrêtèrent !...

Et pourtant n’est-ce pas, il me faudra vieillir !

Oui, oui, je sais ! Le soir je marche sur la mousse,

Je marche sur des fleurs que j’aurai pu cueillir,

Sur des fleurs vivantes dont l’odeur est très douce !

Je ne veux pas les voir, pas cueillir de bouquet,

Je veux monter plus haut, non pas de vie facile !

Je ne serai jamais le pâle freluquet,

Ni le petit jeune homme au poignet trop gracile,

Pantins efféminés traînant dans les salons !

La vie est devant moi étincelante et neuve,

Et je vais m’y jeter farouchement ! Allons,

Je veux partir ! Je veux que mon âme s’abreuve

Aux flots purs de la Gloire ! Oh ! je suis orgueilleux !

Je veux être soldat ! Je songe à la Revanche

Eclatante et sublime ; au grand jour merveilleux

Où la blonde Victoire, exquise en robe blanche

Comme une jeune fille, ira le doigt tendu

Pour nous montrer la route au devant de l’Alsace !

Je la vois qui fait signe ! Oui j’ai bien entendu.

Je pars ! Aucun obstacle ! Il faudra que je passe !...

Et puis, s’il faut plus tard, pour risquer le grand choc,

Pour marcher en avant et pour laver l’Injure

Qui ne l’est pas encore ! des chefs au cœur de roc

Décidés à mourir … J’en serai je le jure !!!! »

On dira ce qu’on voudra : certes, n’est pas Rimbaud qui veut, surtout auteur de : « On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans », mais ces quelques vers, en vérité poétiquement assez moyens, ne seraient que bravade et fétus de paille jetés au vent, si la suite ne s’était pas écrite comme elle s’est écrite, dans la réalité de deux guerres mondiales, auxquelles a participé René Chambe, et en première ligne s'il vous plaît. Là, ce n'est plus du Rimbaud, c’est du sérieux ! On a à faire à un véritable programme d’existence (en 1906 !), dont nous savons que celui qui se l’est tracé s’y est scrupuleusement tenu, et au-delà. Qui peut en dire autant ?

On peut saluer. Je salue.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : ce document n'aurait pas été exhumé aujourd'hui sans l'initiative heureuse d'E., fils de Christian, lui-même petit-fils de René. Qu'il soit ici remercié.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, histoire, guerre 14-18, guerre des tranchées, grande guerre, la der des der, général chambe, rené chambe, première guerre mondiale, les poilus, poésie, rimbaud

lundi, 13 octobre 2014

RENÉ CHAMBE AVANT 1914 (1)

Nous sommes entrés, le 3 août dernier, dans la cent unième année après le début du premier suicide de l'Europe. Ce n'était pas une « tentative » ou je ne sais quel appel à l'aide lancé par un être humain en détresse de solitude, mais un suicide volontaire et pensé, mûrement réfléchi, préparé, organisé, puisqu'il a duré quatre ans (et le pouce : août 14-novembre 18). Un suicide dont la réussite a dépassé toutes les espérances des autres nations du monde, Etats-Unis en tête, qui n'attendaient que ça pour monter à l'assaut de la – paraît-il – forteresse.

Le centenaire de cette première Shoah (c'en est une, mais "premier génocide" si le mot vous défrise) fabriquée par le continent européen soi-même, extermination du vivier mâle de ses plus grands pays, est célébré à grands renforts de trompes par toutes sortes de gnomes, nabots, moucherons et autres freluquets politiques intéressés de près ou de loin à l'instrumentalisation dans le présent de cette tragédie du passé. Je ne mange pas de ce pain-là.

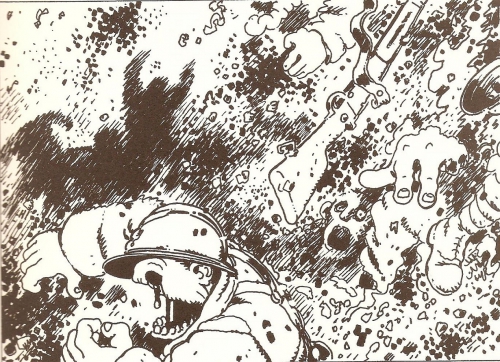

Pendant les quelques jours qui viennent, je me propose de célébrer ce centenaire de l'humain inhumain. Pas n'importe comment. Le visiteur régulier de ce blog sait combien me touche cette sinistre période. Je ne suis pas le seul : l'œuvre du grand Jacques Tardi (ci-dessus les deux véridiques et terribles premières images de Varlot soldat, avec Didier Daeninckx), pourtant né en 1946, montre quel impact peut encore avoir la "Grande Guerre" sur certains esprits.

J'avais, dans un précédent blog maintenant fermé, très longuement (82 articles abondamment illustrés) rendu hommage aux morts de cette guerre, à travers quelques-uns des 36.000 monuments qu'elle a laissés derrière elle sur tout le territoire de la nation (qui prononce encore ce mot ?) française, avec, gravé dans la pierre, le nom de chaque tué, que celui-ci demeure dans le souvenir de la commune comme un « Enfant de ... », comme une « victime » ou, plus bizarrement, comme un « héros », ou qu'il fasse partie, perdu dans la masse, de l'humble « A nos morts », si répandu.

J'aurais pu ouvrir une fois de plus la galerie de mes « monumorts », dans un profond salut photographique à un nouveau contingent de monuments, du plus dépouillé au plus architecturé, puisés dans l'imposante réserve que j'ai constituée au fil du temps (plus de 15.000 photos, voir les albums échantillons dans la colonne ci-contre). J'ai préféré procéder autrement.

Saisissant une occasion offerte par le hasard, ma célébration de ce centième anniversaire, ici même, consistera en effet en la publication de quelques documents rigoureusement inédits : un certain nombre de lettres envoyées aux siens de mai à décembre 1914 par un combattant de la première heure. J'ai cru intéressant de faire précéder cette publication de deux poèmes du même auteur, l'un de 1906, l'autre du jour même de la déclaration de guerre, où se révèlent la fougue et l'enthousiasme d'un jeune homme plein de rêves de grandeur qui, afin de les réaliser, avait opté pour la carrière des armes.

René Chambe n’a pas toujours été général, mais enfin, il l’est devenu. Et attention, pas n'importe comment : en partant à dix-neuf ans de tout en bas de l’échelle, quand il s’est engagé au 10ème Hussards de Tarbes comme « cavalier de 2ème classe ». Cela se passait le 9 octobre 1908 (l’heure n’est pas indiquée). Il avait six ans devant lui pour voir venir la guerre et pour s'y préparer.

En fait, si je reparle de cet homme, qui fut aussi grand soldat qu'écrivain et chasseur devant l'Eternel (il y a pire, comme carte de visite), c’est qu’une circonstance extérieure inopinée m’a incité à remuer quelques papiers que je conservais dans un carton, lui-même enfoui sous un bric-à-brac poussiéreux : René Chambe faisait tout pour se faire oublier. Il avait tort.

J’avais évoqué cette belle figure dans ce blog, à plusieurs reprises, en décembre 2011, octobre 2012, enfin, dans une simple allusion, le 2 mars de cette année. Voilà-t-il pas que récemment, je reçois un message. Un de ses arrière-petits-fils (que, comme on disait à Lyon autrefois, je ne connais « ni des lèvres ni des dents ») a déniché, dans la blogosphère, mes petites écritures, que j'avais "agrémentées" de quelques croquis, que René a dessinés sur le vif dans les tranchées en janvier 1915. Les croquis ont piqué sa curiosité.

Il prend contact pour voir un peu de quoi il retourne. Je précise que le descendant en question, René n’ayant eu que des filles, porte un autre patronyme que son bisaïeul. Le nom a été transmis par son frère aîné, Joseph.

C'est à ce frère que René écrit la carte postale ci-dessus, le 26 novembre suivant son incorporation : « Ici nous commençons sur le terrain de manœuvres, le travail d'ensemble et le service en campagne (l'oncle Maurice t'expliquera ce que c'est). C'est demain que les bleus (4 bleus par peloton) commencent le travail d'ensemble. J'ai l'honneur d'être parmi ces 4 bleus ».

Eh oui ! Il faut bien commencer, devait se dire le futur général.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans HISTOIRE, HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, grande guerre, guerre des tranchées, première guerre mondiale, europe, france, nation française, shoah, jacques tardi, bande dessinée, varlot soldat, didier daeninckx, monuments aux morts, rené chambe

dimanche, 02 mars 2014

QUE SAVAIT-ON DE LA GUERRE ?

L’ANNÉE 1915

En 1915, René Chambe fut intégré à l’une des premières escadrilles de chasse de la guerre de 1914-1918.

En position d’observateur dans l’avion piloté par le lieutenant Pelletier-Doisy, le sous-lieutenant Chambe, ce matin-là, avait sa carabine, comme toutes les fois où il partait en mission d’observation au-dessus des lignes allemandes, au cas où ils rencontreraient un Albatros frappé de la croix noire.

Il faut rappeler ici que le lieutenant Chambe s’était engagé dans la cavalerie militaire (10ème Hussards, à Tarbes). J'ai publié ici, je ne sais plus quand, quelques dessins pris sur le vif quand il était dans les tranchées (voir ci-dessus).

Le lendemain de la troisième victoire aérienne d’un avion français, le Commandant De Rose fut bien obligé de reconnaître que Chambe et Pelletier-Doisy, surnommé « Pivolo », avaient abattu le quatrième avion allemand de la première guerre mondiale.

Cela se passait le 2 avril 1915. Episode dûment vérifié et validé, jusque dans les « Histoires de l’Oncle Paul » dans l’hebdomadaire Spirou (n°1410, 22 avril 1965).

Je n’invente évidemment rien. J'ai peu d'imagination.

Mais il n’y a pas que les combattants, dans une guerre. Il y a aussi les non-combattants : femmes, enfants, vieillards.

Il se trouve que dans les cartes postales qui me sont échues par des biais familiaux, un certain nombre évoque cette période d’une façon que je trouve particulièrement touchante, malgré le caractère exagérément kitsch des images.

Ce sont les cartes écrites – sans doute sous la dictée attentive d’un familier – par le petit Marcel Ribez (que je ne connais « ni des lèvres ni des dents », comme on disait en patois « yonnais ») à un certain « Monsieur Maurice », que je soupçonne fort de s’appeler Paliard (voir billet d’avant-hier).

Ces cartes postales adressées sur ordre par un gamin à (sans doute) un combattant du front ne contiennent aucune information et sentent à plein nez le remplissage de devoir scolaire pour lequel on ne demande pas l’avis de celui qui écrit d'une écriture trop soignée pour être spontanée, des choses qui semblent récitées.

Elles portent néanmoins la trace, même ténue, du souci que quelque femme protégée de la guerre par son statut et son positionnement à l’arrière manifestait pour un homme combattant au front, à qui elle pensait. Je n’en demande pas plus. Si la propagande est perceptible, la vibration est là. Quand même.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, grande guerre, guerre des tranchées, avion morane saulnier, rené chambe, escadrille ms 12, pelletier doisy, général chambe, spirou, histoires de l'oncle paul

mercredi, 13 novembre 2013

QUE FAIRE DE L'ACTUALITE ?

MONUMENT AUX MORTS DE MORLAAS, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SCULPTURE D'ERNEST GABARD

****

Préambule : MONSIEUR L'ABBÉ EDWY PLENEL MONTE EN CHAIRE. L'ancien directeur du journal Le Monde (avec Alain Minc et Jean-Marie Colombani) s'est recyclé dans la presse internet (Mediapart). Accessoirement, le mercredi, France Culture lui ouvre un micro, autour de 7h20, pour qu'il y tienne une chronique.

Les thèmes d'Edwy Plenel : la tolérance, l'antiracisme, la solidarité et autres fables morales pour l'édification des foules. Ce matin, il a volé au secours du soldat Taubira, traîné dans la boue à la une du torchon Minute, après avoir été vilipendé et insulté par quelques gredins et autres brutes à front bas de la droite forte, décomplexée et, disons-le, d'extrême-droite. Ces insultes envers cette femme noire ne m'inspirent que du dégoût.

Mais comment se fait-il qu'entendre monsieur Plenel prendre la défense de la ministre m'horripile, au point que ce sont ses propos qui m'inspirent du dégoût ? Comment se fait-il que la chronique d'Edwy Plenel, chaque semaine, résonne à mes oreilles de façon insupportable ? Comment des propos censés faire honneur aux droits de l'homme produisent des échos à ce point répugnants ?

Après réflexion : Edwy Plenel a laissé à la patère du studio sa défroque de journaliste pour se vêtir tout soudain d'un uniforme qu'on croyait depuis une éternité jeté aux orties : une SOUTANE. Il faut entendre cette voix d'ancien séminariste (s'il ne le fut pas, il aurait dû) vous susurrer sur le ton de l'admonestation : « Ce n'est pas bien, ça, mon enfant. Vous direz trois Pater et dix Ave ». Je n'exagère qu'à peine (la pénitence est ici figurée par une invite à une manif en décembre). Voilà pourquoi, quand je l'entends, j'ai tout d'un coup envie de donner des gifles. Edwy Plenel : un curé moralisateur, un flic doublé d'un prophète. Triple figure de l'abjection.

Heureusement, je crois que les droits de l'homme sont plus grands que les petitesses du minuscule Edwy Plenel, sinon, il serait capable de m'en dégoûter. Mais je n'oublie pas que France Culture lui offre une tribune.

****

****

Résumé : finalement, s'intéresser à l'actualité, c'est se condamner à mouliner du commentaire. Exemple le débat Karol Beffa/Philippe Manoury chez Alain Finkielkraut. Si les gens ne veulent pas de la « musique contemporaine » dont ses thuriféraires veulent les emboquer, ce n’est pas qu’ils n’ont pas compris, c’est juste qu’ils n’en veulent pas. On en était resté là.

Ensuite et de deux, je ne suis pas du tout sûr comme Manoury que les compositeurs actuels se soucient tant que ça de la réception de leur travail sur les sons par leurs destinataires putatifs. Ils sont en effet un certain nombre, dans la lignée et la descendance de Pierre Schaeffer, à composer encore des morceaux incluant divers bruits du monde, quand ils n’en sont pas exclusivement constitués.

Est-ce Ondrej Adamek qui, dernièrement, a placé un micro à la sortie du moteur de son aspirateur pour en faire un « objet musical » (expression consacrée de Pierre Schaeffer, entérinant pour la musique la coupure entre "œuvre d'art" et "objet d'art") ? Je ne sais plus. Pour justifier le terme de « composition » musicale, est-il suffisant de monter ces bruits enregistrés dans un ordre précis et/ou de les retravailler avec l’électronique disponible ?

Je fais partie des réactionnaires qui se réjouissent de rester dans l’erreur et persistent à opérer une distinction entre des sons musicaux et des bruits de la nature ou de la société. Les uns sont produits par un instrument spécifique fabriqué exprès pour ça, et les autres se contentent d’être recueillis ou imités. D’un côté ils sont vraiment inventés (avec plus ou moins de bonheur et de maîtrise) par quelqu'un qui a appris tout ce qu'on peut savoir de ce langage, de l’autre ils sont enregistrés. Même si un technicien intervient ensuite pour les trafiquer, ça ne suffit pas pour appeler ça « musique ».

Je vais plus loin : le piano est fait pour qu’un individu assis devant appuie ses doigts sur les touches, il n’est pas fait pour, comme je l’ai souvent vu faire, que l’individu en frappe le bois ou en aille gratter les cordes en introduisant la main (et autres fantaisies savantes et/ou délirantes). Le souffle de l’instrumentiste dans la clarinette est émis non pas pour se faire entendre en tant que tel (le bruit d’un souffle traversant la colonne cylindrique de l’instrument), mais pour former les sons organisés en vue desquels Johann Christoph Denner l’a inventée au 18ème siècle.

Voir un violoniste fouetter son instrument à coups d’archet ne m’inspire que tristesse apitoyée. Et que dire quand les quatre instrumentistes, s’interrompant soudain, posent violons, alto et violoncelle pour saisir, sous le pupitre, des verres en cristal à moitié remplis d’eau et, du doigt tournant sur le bord, les font résonner comme nous faisions enfants ?

Dans le débat opposant Karol Beffa et Philippe Manoury, Finkielkraut, qui avouait ne pas être mélomane, reprochait à la musique contemporaine de donner l’impression au public qu’aujourd’hui tout est devenu possible (cf. le slogan qui a fait gagner Sarkozy en 2007 : « Ensemble tout devient possible »). J’ai le mauvais esprit de croire que, dans la bouche de Finkielkraut, le « Tout est possible » peut se traduire par : « On fait n’importe quoi », ou « N’importe qui est capable de tout ». Alors, est-ce qu’on a « tout » ou « n’importe quoi » ? Les deux, mon général, puisque c’est la même chose.

Je me rends compte tout à coup que me voilà à cent lieues de ce que je voulais dire au début. J’ai laissé la bride sur le cou à mon dada, et lui, bien sûr, il est parti à fond de train dans sa direction préférée. Ce n’est que partie remise. Je conclurai quand même sur un mystère : qu’est-ce qui fait que certaines œuvres musicales du 20ème siècle me touchent, me prennent, me bouleversent ? Je pense à Vingt regards sur l’enfant Jésus de Messiaen, aux quatuors à cordes d’Olivier Greif ou de Philip Glass, à Sinking of the Titanic de Gavin Bryars, et à bien d’autres. Qu’y a mis le compositeur pour provoquer cet effet ? Mystère.

Parmi les autres musiques, il y en a de deux sortes : beaucoup se contentent de me laisser aussi froid et dur qu’une bûche, mais beaucoup aussi me révulsent, me hérissent, me repoussent hors d’elles, pour la raison que j’y entends ricanements et sarcasmes, et que j’ai la très nette impression que leur compositeur se paie ma fiole, se fiche de moi, bref, qu’il y a là du foutage de gueule, et rien d’autre.

Qu’en concevant son « travail », il s’est posé une seule question : « Qu’est-ce que je pourrais bien faire pour faire parler de moi ? ». La réponse est : « De la provocation », que je traduis : « N’importe quoi pourvu que ça fasse de la mousse ». C’est le cas de toute œuvre d’art « conceptuelle », c’est-à-dire qui ait besoin d’être soutenue par un discours savant, construit, compliqué et théorique pour justifier son existence. C’est le cas de beaucoup de mises en scène d’opéra : ah, les mitraillettes dans Le Chevalier à la rose ! La Sunbeam poussée sur scène dans Cosi Fan Tutte !

SUNBEAM TIGER (1966)

C’est le cas, j’en ai déjà parlé ici, de 4’33’’ de John Cage, où le pianiste, en restant les bras croisés, veut prouver au public que, même quand le piano ne sonne pas, il y a encore de la « musique » : celle faite par les spectateurs réunis dans la salle de concert : fauteuils qui grincent et autres nuisances. La belle affaire, vraiment !

La même histoire que les mangeurs de bonbons et les enrhumés des concerts classiques (ah, l’adagio de l’opus 18 n°1 sur fond de catarrhe tubaire !), sauf qu’avec Cage, ces nuisances sortent de la poubelle et, promues en plat principal, sont servies dans la vaisselle de prestige. Quelle subtilité dans le message ! Quel art dans la démonstration !

Comme si l’on érigeait le déchet en œuvre d’art, ce dont ne se privent pas, au demeurant, bien des artistes plasticiens. Sans doute en signe d’adhésion à la « société de consommation » (sachant que « consommer, c’est détruire »).

Les Sequenze de Luciano Berio ne sont sûrement pas du « foutage de gueule », mais à quoi bon, cher Maître, vouloir à tout prix pousser les instruments (voix comprise, ah, la belle Cathy Berberian !) jusque dans leurs ultimes potentialités ? Franchement, chercher à en épuiser les possibilités d’expression, est-ce encore de l’art ? N’est-ce pas plutôt de la performance sportive ? A l’écoute de ces pièces solistes, non seulement je n’éprouve ni émotion ni plaisir esthétique, mais je pense à Cassius Clay, après sa victoire sur Sonny Liston en 1964, faisant le tour du ring en criant : « I am the king of the world ! I am the king of the world ! ».

jusque dans leurs ultimes potentialités ? Franchement, chercher à en épuiser les possibilités d’expression, est-ce encore de l’art ? N’est-ce pas plutôt de la performance sportive ? A l’écoute de ces pièces solistes, non seulement je n’éprouve ni émotion ni plaisir esthétique, mais je pense à Cassius Clay, après sa victoire sur Sonny Liston en 1964, faisant le tour du ring en criant : « I am the king of the world ! I am the king of the world ! ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, grande guerre, guerre des tranchées, guerre 14-18, edwy plenel, france culture, musique contemporaine, karol beffa, philippe manoury, alain finkielkraut, pierre schaeffer, ondrej adamek, nicolas sarkozy, olivier messiaen, olivier greif, gavin bryars, vingt regards sur l'enfant jésus, le chevalier à la rose, cosi fan tutte

mardi, 12 novembre 2013

QUE FAIRE DE L'ACTUALITE ?

MONUMENT AUX MORTS DE JOYEUSE, ARDÈCHE

SCULPTURE DE GASTON DINTRAT

****

Ce n’est pas que je me pose plus de questions qu’il n’est convenable pour vivre heureux, mais je me dis que les lecteurs qui me font l’amabilité, et pour quelques-uns l’amitié de rendre visite à ce blog se demandent peut-être pourquoi, depuis quelque temps (ça va finir par se compter en mois), j’ai quasiment cessé de découper ici le fruit de quelques réflexions qui me viennent au sujet – disons-le crânement sans nous dissimuler l’ampleur démesurée de l’ambition et peut-être de la prétention –, de la marche du monde, du sens de l’existence ou de l’état moral et intellectuel de la société (en toute simplicité, n’est-ce pas) dans laquelle nous vivons.

Ne nous voilons pas la face : je faisais ici mon petit « Café du Commerce ». Autrement dit je passais bien du temps à refaire le monde, un peu comme tout un chacun le fait à un moment ou à un autre, au comptoir ou à la terrasse, en charriant, désinvolte, des mots trop gros pour passer au tamis des intelligences moyennes comme sont la plupart des nôtres. Pour être honnête, je dois dire (à ma décharge ?) que mes propos se muaient de plus en plus souvent en incursions de plus en plus insistantes dans la chose littéraire (Philippe Muray, Montaigne, Hermann Broch et surtout, depuis cet été, Henri Bosco, dont j’ai maintenant presque achevé le tour du monde de l’œuvre).

Ce n’est pourtant pas que j’ai cessé de réagir aux fantaisies, désordres et monstruosités offertes « en temps réel » par l’actualité de la vie du monde. Tiens, pas plus tard que ce matin, dans l’émission d’Alain Finkielkraut, j’ai bondi sur ma chaise en entendant les propos de Philippe Manoury, tout en abondant dans le sens de son interlocuteur Karol Beffa. Les duettistes se disputaient (très courtoisement) au sujet de la « musique contemporaine ».

La question était de savoir pourquoi le public met la marche arrière quand il s’agit d’acheter des billets d’entrée aux concerts des « musiques savantes d’aujourd’hui », au point que les programmateurs « modernistes » ou même « avant-gardistes » sont obligés d’entrelarder dans des proportions variables leurs programmes classiques d’œuvres en « création mondiale ».

La dose de « musique innovante » doit être savamment calculée, pour donner au plus grand nombre l’impression d’être cultivé, mais ouvert à ce qui s’invente au présent. Une façon confortable d’être tout à la fois « conservateur » et « progressiste », si tant est qu’on puisse parler de progrès dans les formes esthétiques. A la fin du concert, les payeurs de leur place ont à cœur de faire un triomphe à tout le monde, histoire de rentabiliser psychologiquement le prix payé et d’éviter de se dire qu’on a gaspillé son argent.

Plus les applaudissements sont nourris, plus le retour sur investissement social était justifié, en quelque sorte. Je dis "social" parce que je crois qu'il y a beaucoup de souci de paraître (et de paraître branché) chez ceux qui courent aux concerts contemporains.

Karol Beffa a bien raison de dire qu’après le sérialisme intégral et la dictature dodécaphonique, les compositeurs n’ont plus osé écrire de la musique que l’auditeur aurait eu plaisir à chanter si elle avait comporté cette chose désuète qu’on appelait, avant les progrès de la modernité, la MELODIE.

Et Philippe Manoury a bien tort de répliquer qu’il met n’importe qui au défi de chanter une seule mélodie de Charlie Parker au saxophone : Mimi Perrin et les Double Six sont là pour prouver qu’il est même possible de placer en virtuose des mots sur des mélodies virtuoses. Quand je parle de la mélodie, je pense à cette part de la musique que monsieur tout le monde n'a aucun mal à s'approprier. Les duettistes ne parlent donc pas de la même chose.

Philippe Manoury a ensuite cette déclaration qui sonne comme un aveu : « Les compositeurs d’aujourd’hui se préoccupent de nouveau de la réception de leur musique ». D’abord et d’une, c’est bien de reconnaître qu’auparavant (disons depuis la révolution Schönberg) les compositeurs se fichaient éperdument de ce que pouvait ressentir l’auditeur en entendant leur musique.

Appelons cela « musique de laboratoire » ou « musique expérimentale », où le laborantin laborieux considère l’auditeur comme un simple cobaye. Le problème de la « musique contemporaine » est que la majorité des cobayes persistent à se rebiffer et à refuser d’entrer dans les éprouvettes. Et qu’on n’aille pas me soutenir que les dits cobayes ont tous tort au motif qu’ils ne montent pas dans le train royal du « Progrès » de la culture.

Quand ils forment l’immense majorité, il n’est pas sûr qu’on puisse en conclure que « la musique contemporaine souffre d’un déficit de communication » (vous pouvez remplacer la musique par l’Europe ou la réforme des retraites, car l’argument est souvent utilisé en politique par les gens au pouvoir) : quand les gens rejettent en masse quelque chose qu’on veut leur faire avaler, il y a fort à parier que ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas compris. C’est précisément parce qu’ils ont fort bien compris qu’ils n’en veulent pas.

Voilà ce que je dis, moi !

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, grande guerre, guerre des tranchées, gaston dintrat, café du commerce, littérature, henri bosco, montaigne, hermann broch, musique contemporaine, répliques, alain finkielkraut, philippe manoury, karol beffa, avant-garde, dodécaphonisme, musique sérielle, charlie parker, mimi perrin, double six, arnold schönberg

samedi, 09 novembre 2013

DES CAVEAUX POUR LES POILUS

MONUMENT AUX MORTS DE CHANAS, ISÈRE

MONUMENT AUX MORTS DE CLERMONT-L'HÉRAULT, HÉRAULT

MONUMENT AUX MORTS DE LA FLAMENGRIE, AISNE

MONUMENT AUX MORT DE MONTASTRUC-DE-SALIES, HAUTE-GARONNE

MONUMENT AUX MORTS DE PALAJA, AUDE

MONUMENT AUX MORTS DE RIOTORD, HAUTE-LOIRE

MONUMENT AUX MORTS DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, ALPES-MARITIMES

MONUMENT AUX MORTS DE SAINT-PASTOUS, HAUTES-PYRÉNÉES

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, tranchées, poilus

vendredi, 08 novembre 2013

INDICE DE PRESENCE

MONUMENT AUX MORTS DE SAULZET, ALLIER

****

LA PERSONNE QUI HABITE CE REZ-DE-CHAUSSEE AIME LES ORIGAMIS.

JE CONNAIS QUELQU'UN QUI EN FAIT DE BIEN PLUS BEAUX, MAIS CE N'EST PAS GRAVE.

REGARD INDISCRET QUOIQUE LICITE SUR UN MONDE INTÉRIEUR AFFECTUEUX

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, grande guerre, poilus, tranchées, photographie, origami

jeudi, 07 novembre 2013

HENRI BOSCO : LE SANGLIER

MONUMENT AUX MORTS DE MERIAL, AUDE

****

HENRI BOSCO : LE SANGLIER

Ah le beau livre ! Je le dis sans ambages, bille en tête et sans détour : Le Sanglier est un des deux livres les plus puissants que j’ai lus qui soit sorti de la plume de Henri Bosco. Pour un peu, et si l’appellation n’était pas galvaudée aujourd’hui, je parlerais volontiers de chef d’œuvre. Et je tiens à l’adjectif « puissant ». J’avais gardé d’une première et ancienne lecture deux images. Celle de l’étreinte sauvage qu’une femme faisait subir dans le noir au narrateur. Celle d’un incendie démesuré. A la relecture, je les ai effectivement retrouvées, intactes et brûlantes.

Le narrateur, pour cette fois, on l’appellera « Monsieur René ». Il vient passer tous les ans deux mois de vacances au Mas des Ramades, situé au sortir du « Vallon des Cavaliers », dans le Luberon (on lit ce nom tour à tour avec et sans accent au cours du récit, et je refuse de me battre pour la cause de l’accent ou non sur Luberon.). Il aime ce « quartier » précisément pour son isolement.

LA MAISON DES CAVALIERS, AU DÉBOUCHÉ DU VALLON DU MÊME NOM

(PHOTO J.-P. BARÉA, POUR L'AMITIÉ HENRI BOSCO)

Pourtant cette année-là, dès son arrivée dans la carriole de Firmin, il sent quelque chose de changé. Quelque chose dans l’attitude de Firmin ? Dans le comportement de la Titoune, brave femme qui approvisionne « Monsieur René » ? Pourquoi Firmin s’attarde-t-il après l’arrivée, lui qui disparaît d’habitude sans demander son reste ? On dirait qu’il veut empêcher par sa présence la Titoune de dire des choses importantes à « Monsieur René ».

Et puis surtout, le premier soir, quand les deux se sont retirés et que « Monsieur René » se retrouve seul, il est soudain pris de panique, à cause d’une « présence » menaçante qui s’est introduite dans la maison, un être sans visage et sans forme dont il discerne vaguement le contour dans l’obscurité. Heureusement, cette menace, il sent bientôt qu’elle a disparu.

Chose curieuse, au même moment, la Titoune, sur le chemin du retour (qu’elle connaît comme sa poche) a tellement la frayeur de sa vie qu’elle en tombe sur le derrière, qu’il faudra que le Titou s’inquiète et aille la chercher, et que dorénavant, pour rien au monde, on ne la ferait revenir aux Ramades. Il faudra que Firmin demande à sa nièce Marie-Claire, jeune fille de seize ans, de s’occuper du ménage et de la cuisine de « Monsieur René ».

Ce qui se passe dans la tête de Marie-Claire n’est jamais expliqué, seulement montré et raconté, et encore, pas en entier. Le personnage tient un peu du caractère de Tante Martine : un cœur aimant et généreux, mais un refus farouche de le laisser paraître, qui donne aux réactions et gestes le rugueux nécessaire à la dissimulation de la tendresse. Ici, le carnet des comptes : quand un sentiment se met à affleurer, elle réclame la somme que son patron lui doit pour l’achat de quelques légumes. Passez muscade.

Mais au fil du récit, le masque se fendille. C’est une irruption surprenante aux Ramades en pleine nuit, pour demander à « Monsieur René » de ne pas retourner « là-bas ». C’est, au cours d’un affût à l’observatoire ménagé par Firmin au-dessus de la clairière nommée le « Repos-de-la-Bête », une tache claire que le narrateur aperçoit au loin sur une grande table de pierre au-dessus d’une falaise. Tout se passe comme si Marie-Claire tenait à son maître et veillait sur lui pour écarter le danger.

Car il y a du danger, comme on le comprendra progressivement. Le lecteur croit d’abord que c’est ce colosse accompagné d’un énorme et redoutable sanglier, aperçu lors du premier affût en compagnie de Firmin dans l’observatoire aménagé quelque part au cœur de la montagne du Luberon. L’animal qui donne son titre au livre est plus libre, en quelque sorte, que l’hercule qui hante la montagne, car il en franchit la limite, comme « Monsieur René » le constate un jour juste devant chez lui. Le colosse, lui, ne le fera jamais.

Mais attention quand Firmin lui tire dessus et le rate : la course effrénée dans laquelle les deux hommes se lancent pour échapper à la poursuite du géant et de la bête ne leur permet qu’in extremis de se trouver en sécurité. Dans l’affolement, René en a laissé sur place tout son matériel de peinture. Firmin prétendait tirer sur l’animal, mais bizarrement la ligne de mire du mousqueton Mauser que lui a prêté son compagnon d’aventure s’est déporté en direction de l’homme : résultat la balle est passée entre les deux.

Un degré supplémentaire dans l’intensité est franchi lorsqu’intervient une étrange femme aux cheveux noirs, aux yeux flamboyants, au corps sauvage. « Monsieur René » l’observe dans le vallon désormais familier : elle aussi semble craindre le colosse et le sanglier. Une nuit où, étendu sur son lit, tout habillé et dans l’obscurité, elle s’introduit dans la maison et se jette sur lui pour l’étreindre avec une incroyable sauvagerie. Puis elle s’échappe.

La suite est haletante : Marie-Claire était là, elle s’enfuit, poursuivie par la gitane furieuse, puis, à une certaine distance, par le narrateur. Celui-ci arrivera dans le vallon trop tard pour sauver l’adolescente : l’autre aura eu le temps de la saisir pour la précipiter dans un « trou de charbonnier » où elle se brise les reins. Puis il entend Firmin tirer sur la Caraque.

On extrait Marie-Claire de son trou, on la porte jusqu’à un abri de berger : elle est morte. Mais ce n’est pas fini, car les Caraques sont toute une tribu. Ils campent dans un château abandonné. C’est la femme sauvage qui les domine et sans doute les commande. Ils veulent, on ne sait pourquoi, récupérer le corps de l’adolescente. Une bataille sévère s’ensuit, où le narrateur se découvre dans le colosse un allié imprévu, qui taille très vite des coupes claires dans les rangs des Caraques.

Et puis un incendie se déclare après une série d’explosions. Le narrateur aperçoit la femme sauvage sur la terrasse de pierre dominant une falaise. Elle semble terrifiée. Il y a de quoi : le sanglier débouche de l’obscurité. Elle recule, et finit par tomber dans le vide. Justice est faite.

Au total, un livre où s’affrontent des forces primitives. Un livre violent, mais où la brutalité est graduée avec une science incroyable du début à la fin. Et un livre dont le programme est quasiment annoncé dès les premières pages, animalité, violence et incendie compris.

Un roman magistral.

Voilà ce que je dis, moi.

09:15 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, grande guerre, poilus, tranchées, littérature, littérature française, henri bosco, le sanglier, gallimard, collection blanche, l'amitié henri bosco

mercredi, 06 novembre 2013

INDICE DE PRESENCE

MONUMENT AUX MORTS DE CROIZET-SUR-GAND, LOIRE

****

APRES LE GROS PLAN (VOIR LE 2 NOVEMBRE), VOICI UN PLAN PLUS LARGE.

L'ANCIEN MAGASIN TARGE EST DEVENU UN « LOCAL A USAGE D'HABITATION ».

ON VOIT LE REFLET DE L'ENSEIGNE DU RESTAURANT EN FACE : J'EN RECOMMANDE VIVEMENT L'ADRESSE.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, grande guerre, poilus, commémoration, photographie

mardi, 05 novembre 2013

HENRI BOSCO : HYACINTHE (suite et fin)

Hyacinthe, de Henri Bosco.

« Maintenant l’hiver me donnait un pur paysage moral détaché de la terre. La moindre branche s’y dessinait, grêle et précis ; et j’avais un plan de candeur où placer les figures de l’âme. Sur cette surface à peu près irréelle, j’imaginais à mon usage, une géométrie sentimentale, où les courbes du souvenir, du regret, de l’espoir, semblaient formulées par une intelligence tendre. Nul obstacle. J’avais fourni aux opérations de mon âme une surface issue de l’âme même. Les constructions les plus hardies tout à coup devenaient possibles. Dans un monde où plus rien n’arrêtait le développement de mes desseins, l’agilité de mon esprit acquit alors une aisance inattendue. J’errais autant et plus vite que jamais. Je m’étais délesté de ces voluptés qui vous traînent ou vous ralentissent. Rien ne me tentait plus. En moi ne survivait qu’une passion plus légère que moi. Je ne vivais plus dans les formes colorées ; les odeurs m’atteignaient à peine ; et je me tenais, par miracle, au cœur d’une lucidité éclatante et fragile. Mon esprit pénétrait partout, et je me voyais. »

Je tenais à citer ce passage un peu long (qui incitera peut-être, allez savoir, mon lecteur à ouvrir Hyacinthe) pour donner une idée de la chose. Henri Bosco, dans plusieurs de ses livres, met ainsi en scène des personnages qui se demandent combien ils sont à l’intérieur d’eux-mêmes, et si ce n’est pas un autre, un étranger qui, au-dedans, est le vrai maître des lieux. On lit même ceci : « Mes souvenirs ne me reconnaissaient pas » (p. 168). Bien sûr l’auteur veut signifier par là qu’il est devenu un autre, mais j’y vois aussi l’afféterie de quelqu’un qui « fait des manières » et des préciosités.

J’avoue être moi-même assez étranger à ce genre de questionnement et aux problématiques qui en découlent. Il me semble qu’il y a, dans une telle interrogation, quelque chose qui ressemble à une « angoisse de nanti ». Je ne méprise certes pas, à cause des dimensions éventuellement métaphysiques auxquelles elles conduisent, mais pour mon propre compte j’y vois des questions oiseuses.

Et puis il y a Hyacinthe, évadée du mystérieux et immense domaine de Silvacane, alias « Le Jardin », dont le maître est un vieillard (tiens tiens). Elle fait irruption à « La Commanderie » le soir du 25 décembre. Quand on a lu les évocations d’Hyacinthe dans les autres ouvrages, il faut comme qui dirait un « temps d’accommodation », car la dernière fois que je l’ai croisée, c’était une fillette d’une dizaine d’années, petit animal vidé de son âme, qui ne faisait que si on lui disait de faire. Ici, le narrateur a à faire avec une femme jeune et belle (et ardente).

Ailleurs, je me souviens d’une fillette joueuse et impérieuse. Bref, c’est compliqué. Je ne suis même pas sûr qu’en raboutant tous les morceaux épars de l’histoire d’Hyacinthe comme les pièces d’un puzzle, on arriverait à une image homogène. J’avoue que le personnage m’intrigue beaucoup, même si j’ai un doute quant à la cohérence (et à une autonomie possible) de l’ensemble des données fournies par l’auteur au fil des livres. Mais que cela puisse intriguer (à force de récurrence du thème) est déjà le signe d’une réussite romanesque.

Hyacinthe est publié en 1940. Le narrateur n’est jamais nommé. Celui du Jardin d’Hyacinthe (1946), en revanche, s’appelle Méjan de Mégremut. Et, après avoir fait figurer le passage de L’Âne Culotte où M. Cyprien, le vieillard magicien, kidnappe la fillette de « La Saturnine » après s’être rendu maître de son esprit, le narrateur prend ses distances avec son « concurrent » du premier livre : « Car cette histoire a déjà été racontée, mais d’une manière bizarre. (…) Cette fille n’y apparaît que comme un fantôme impalpable. D’où vient-il, où va-t-il ? on ne sait. Il semble ne surgir du milieu de ces brumes que pour donner un corps, fût-il fugitif et décevant, aux rêveries effrénées de cet homme – d’ailleurs anonyme – qui prétend en dire l’histoire ». Bosco s’amuserait à brouiller les pistes qu’il ne s’y prendrait pas autrement.

Mais je l’ai dit, dans Hyacinthe, il n’y a pas qu’Hyacinthe. Il y a aussi et surtout le narrateur envahissant, avec le poids, la surface et l’opacité de ses états d’âme. J’imagine qu’il s’écrit des tas de thèses universitaires épaisses comme des encyclopédies qui s’écrivent sur Henri Bosco. Dans le tas, ce serait bien le diable si l’une au moins n’avait pas pris pour sujet central un thème presque central de l’imaginaire de l’auteur : la convalescence.

Que de convalescences, en effet, chez les narrateurs de Bosco ! Souvent elle suit un moment d’exacerbation nerveuse qui va jusqu’à produire un délire, aboutissant à un évanouissement. Mais à chaque fois, une mystérieuse main secourable intervient pour retirer la personne de la zone de danger, la mettre à l’abri et en prendre soin jusqu’au rétablissement.

Je comprends bien pourquoi la convalescence (plus ou moins prolongée) attire le romancier : c’est un état intermédiaire de la conscience, où celle-ci, rendue poreuse à l’extrême par la maladie proche, hésite entre le délire et le discours de la raison. Toutes les ambiguïtés sont alors permises, y compris les hallucinations présentées comme vérités et les observations présentées comme illusions. Durant la convalescence, la conscience est essentiellement réversible entre ces deux états. Et je ne doute pas que l’expérience personnelle de l’auteur en la matière soit la source directe des récits de convalescence qu’on trouve (un peu trop) souvent chez lui.

Les narrateurs de Henri Bosco sont, à n’en pas douter, une espèce fragile des nerfs. Obnubilé par son désir de voir au-delà des apparences, le narrateur « boscien » perd facilement celles-ci de vue, pour se laisser conduire par des forces qui en font la victime désignée de celles qui s’affrontent hors de lui, au-dessus de lui. Il en réchappe de justesse (L’Antiquaire, Un Rameau de la nuit, …), et puis sa conscience se recompose.

La convalescence du narrateur, dans Hyacinthe, montre celui-ci très faible, après avoir échappé à la mort dans des circonstances à la limite du crédible (une glissade dans la neige le projette dans la cave d’une maison où se réunissent les Caraques qui lui veulent du mal). Mais je ne suis pas contrariant. La convalescence dure, dure, dure. On comprend qu’il n’est plus à « La Commanderie », mais à « La Geneste », entre les mains fidèles et discrètes du couple de vieux serviteurs de l’ « autre ».

Le dernier épisode met en scène la rencontre entre le narrateur et le mystérieux maître du mystérieux domaine de Silvacane (j’espère qu’on excusera et comprendra l’obsédante apparition du mot « mystérieux »), appelé tantôt le « Jardin », tantôt le « Paradis ». Cyprien est très vieux : « … si vieux que j’ai fatigué la vieillesse » (encore une coquetterie de formule). Il livre à l’anonyme qui l’écoute quelques explications.

Tout ce qu’il a fait, il l’a fait par amour. Il comptait sur Hyacinthe (qu’il a volée) pour récupérer Constantin Gloriot. Il a échoué. Il espère qu’Hyacinthe et Constantin seront assez malheureux dans leur vie terrestre pour décider de se retrouver au « Jardin » et y refonder le « Paradis ». Et c’est alors qu’il aura leurs âmes. Il précise aussitôt que ce n’est pas pour son propre compte (mais alors pour le compte de qui ?).

Si j’ai bien compris (ce qui n’est pas sûr), la leçon de tout ça est que tous ceux qui manifestent le projet de refonder le paradis sur terre sont des gens dangereux. Si quelqu’un a une autre explication, merci d’avance. Je suis personnellement bien convaincu que vouloir sauver l'humanité c'est préméditer de commettre une crime contre ladite humanité. C'est d'ailleurs pour cette raison que la seule institution humaine qui m'inspire toute confiance (puisqu'il n'y a rien à en attendre, que ce soit en positif ou en négatif) est celle qui est nommée ci-dessous.

J'ajoute que la littérature non plus n'a pas pour vocation de sauver le monde. Parce que le monde, je vais vous dire, il est rigoureusement impossible de le sauver. Il ira ce qu'il ira. Avec nous dessus.

Voilà ce que je dis, moi.

vendredi, 01 novembre 2013

BOSCO : M. CARRE-BENOÎT

Aujourd'hui 1 Novembre. L'onzième mois de l'année, mais le neuvième quand elle commençait en mars, comme le montrent les noms des quatre derniers mois de l'année civile (sept-, oct-, nov-, déc-). C'est la Toussaint. Mais notre époque a renié les saints, même si elle en a gardé sur l' « Almanach du Facteur », autrefois appelé « Calendrier des Postes». Mais même là, ce ne sont plus des Saints, ce sont juste des prénoms.

PETITE AQUARELLE SIGNEE I. OU L. CHEVALLIER

En l'honneur des morts en général, et de ceux de 14-18 en particulier, j'ouvre aujourd'hui un nouvel album que je leur ai consacré pour les honorer. C'est dans la colonne de droite. Il y en a 100. Il pourrait y en avoir 36000. On est obligé de se restreindre. Ici, j'ai mis des photos des monuments aux morts qu'on voit dans les communes dont le nom commence par la lettre B. Chacun porte, gravé dans la pierre ou le métal, un nombre variable de noms d'hommes. J'inscris ces photos sous la bienveillante aile protectrice d'une belle phrase trouvée dans un livre de Henri Bosco : « UN NOM RESSUSCITE LES MORTS ». Le titre en est Le Jardin des Trinitaires. Merci aux lecteurs de feuilleter.

*

***

*

MONSIEUR CARRE-BENOÎT A LA CAMPAGNE (fin)

L’industrie, s’installe aux Aversols, à l’initiative de M. Bourmadier, mais l’animation ainsi créée sera éphémère.

D’abord parce que des résistances commencent à se faire sentir. L’opposition de Me Ratou le notaire était connue de longue date : il n’aimait pas le maire Troupignan, ni la commerçante Mme Ancelin. Ratou est un homme de l’ombre qui dissimule sa puissance sous des dehors ternes. Renseigné sur tout ce qui est important par Jabard, son métayer, et Piqueborne, un vagabond qui lui sert d’homme de main, il sait tout. On a même l’impression qu’il peut tout, à commencer par les cours de Bourse, qu’un mot de lui est à même d’enflammer ou de couler.

Et puis il y a l’instituteur Tavelot, un original, un républicain, un athée, d’aspect chétif, mais intraitable en tout ce qui touche la Liberté. Bénévole et à la retraite, il a lui-même retapé l’école pour que les enfants des Aversols cessent de courir des kilomètres. Comme il fait froid l’hiver, il demande du bois de chauffage, que Troupignan se refuse à lui fournir, mais que Carre-Benoît, une fois élu maire, se fait fort de lui obtenir.

Comment ? Tout simplement en faisant abattre Timoléon, l’énorme et vénérable peuplier planté sous la Révolution. Le sang de Tavelot ne fait qu’un tour, et quand le charroi se présente devant l’école, il refuse le bois et envoie tout le monde au diable. Abattre ainsi un « Arbre de la Liberté », cela ne se fait pas, Monsieur, tout Maire que vous êtes !

Mais il n’y a pas que l’écharde Tavelot dans l’épiderme de la ville : il y a Léontine Chicouras, avec son feu qui la dévore. Ici ce feu s’appelle « curiosité ». Il faut savoir que la maison léguée à Hermeline Carre-Benoît par sa tante, déjà totalement hypothéquée à Me Ratou (sans que Fulgence le sache), subit en plus une clause spéciale : si les scellés apposés, par volonté de la testatrice, à une pièce du grenier venaient à être brisés, le testament serait immédiatement caduc, et le ménage Carre-Benoît perdrait aussitôt tous ses droits.

C’est précisément cet interdit absolu que Léontine ne supporte pas. Elle dérobe la clé, ouvre, mais n’est pas encore entrée qu’elle voit au fond de la pièce non seulement un cercueil ouvert, mais aussi un long corps maigre qui se déplie et qui en sort. C’en est trop pour la curieuse, qui tombe foudroyée, comme morte. Elle ne restera que paralysée, ce qui est peut-être pire. Le corps était celui de Piqueborne.

Mais la grande catastrophe est encore à venir. Au moment où l’on apprend que l’industriel Bourmadier a disparu de la circulation, ses sociétés font faillite ou sont mises en difficulté. Aux Aversols, les rats quittent le navire. Carre-Benoît est ruiné. On apprend accessoirement que la plupart des maisons de la ville sont hypothéquées au bénéfice de Ratou, et que comme les habitants ont, dans l’enthousiasme, vidé leur bas de laine pour acheter les actions de Bourmadier, ils sont eux aussi ruinés. Ratou rafle tout.

A sa mort, c’est le bon, terrible et mystérieux Jabard, chef de toute une redoutable famille, qui hérite, devenant le maître d’un domaine énorme et immense.

Au total, un livre qui se voudrait plus féroce qu’il n’est finalement. Le personnage qui lui donne son titre est (volontairement) trop caricatural pour exister complètement. A force de simplifier un caractère, le romancier sait qu’il le vide de substance. Carre-Benoît reste amusant. J’ai l’impression que Bosco, en le créant, a relevé une sorte de défi, pariant qu’il était capable de conduire un tel récit. Et je le dis : il est capable.

C’est surtout, en définitive, un livre moral (le Bien contre le Mal, l'Esprit contre la Matière, la Vie contre la Bureaucratie), où l’auteur réussit à insérer des personnages selon son cœur, qui portent ici la part d’univers habituel auquel, même dans cette fable caustique, il ne saurait renoncer tout à fait. Il y a la douce Hermeline, cette épouse effacée vite captée par les forces bénéfiques incarnées par la servante Zéphirine et l’anodin, terrible et avisé notaire.

Il y a le clan des métayers Jabard, intraitablement fidèle à Me Ratou. Il y a l’évasif et efficace Piqueborne, vagabond à tout faire. Et il y a, au cœur de la toile d’araignée, ce personnage de notaire, ce Maître Ratou qui fait pendant au Maître Dromiols de Malicroix. Tout aussi diabolique que lui, il est cependant présenté comme faisant partie de l’Axe du Bien.

Mais à la fin Ratou rafle tout.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, henri bosco, monsieur carre-benoît à la campagne, monuments aux morts, guerre 14-18, toussaint, guerre des tranchées

vendredi, 16 novembre 2012

UNE BANDADE DESSINEE ?

Pensée du jour :

"STRATIGRAPHIE" N°2

(16 août 1914) « Une carte du théâtre de la guerre que j'ai sous les yeux ne fait aucune mention de Vaucouleurs et de Domrémy, entre Bar-le-Duc et Nancy. Il eût été à propos et combien patriotique ! de marquer ces deux localités ».

LEON BLOY

Bon, avec le capitaine Haddock (voir hier) en bonhomme boule de neige qui débaroule une pente, images qu’on trouve dans Le Temple du soleil (à la page 33, soyons précis), on a compris qu’HERGÉ a « puisé » (pour être gentil) l’idée dans Les Malices de Plick et Plock,

Bon, avec le capitaine Haddock (voir hier) en bonhomme boule de neige qui débaroule une pente, images qu’on trouve dans Le Temple du soleil (à la page 33, soyons précis), on a compris qu’HERGÉ a « puisé » (pour être gentil) l’idée dans Les Malices de Plick et Plock, de l’ancêtre CHRISTOPHE qui, sous son vrai nom de GEORGES COLOMB, enseigna sérieusement les sciences naturelles à Paris, après de brillantes études (Normale Sup). C'était au début du vingtième siècle.

de l’ancêtre CHRISTOPHE qui, sous son vrai nom de GEORGES COLOMB, enseigna sérieusement les sciences naturelles à Paris, après de brillantes études (Normale Sup). C'était au début du vingtième siècle.

Sous son pseudonyme - CHRISTOPHE -, il écrivit et dessina – moins sérieusement, mais d’un certain côté beaucoup plus sérieusement, puisqu’on en parle encore – quatre chefs d’œuvre de ce qu’on appelait encore « histoires dessinées », j’ai nommé L’Idée fixe du savant Cosinus, La Famille Fenouillard, Les Facéties du sapeur Camember, auxquels s’ajoute le volume déjà cité. Il importe de connaître tout ça par coeur, comme on pense !

Cosinus était le sobriquet dont quelques malveillants affublèrent le brave Zéphyrin Brioché lorsque, après une enfance batailleuse et fouettée, il devint brillant professeur à l’Ecole des tabacs et télégraphes (aussi vrai que je le dis !!!), une fois sorti de Polytechnique. Sa caractéristique ? En un mot, plus distrait, tu meurs. Cosinus est le parangon du DISTRAIT absolu.

Mais les gens sont méchants : en fait, disons plutôt que, quand il était absorbé, plus rien d’autre au monde n’existait, comme le montrent les première et dernière vignettes du petit récit ici rapporté. Mais il me vient l’idée que Cosinus mérite une note entière à lui tout seul, de même que Fenouillard. Quant à Camember, je l’ai naguère évoqué ici même (cf. « N’oubliez pas La Bougie du sapeur », 29 février 2012). Ce n'est donc que partie remise.

Avec ses « histoires dessinées », CHRISTOPHE est resté fidèle au legs du Suisse RODOLPHE TÖPFFER, qui demeure l’inventeur de la forme, avec Histoire de monsieur Jabot ou Les Amours de monsieur Vieux Bois  (et quelques autres), autour des années 1830. On a déniché depuis un Robinson Crusoë d’un certain DUMOULIN, publié en 1805, et que certains n’hésitent pas à qualifier de « première bande dessinée de l’histoire ».

(et quelques autres), autour des années 1830. On a déniché depuis un Robinson Crusoë d’un certain DUMOULIN, publié en 1805, et que certains n’hésitent pas à qualifier de « première bande dessinée de l’histoire ».

LE DEFI EST EVIDEMMENT D'APPRENDRE PAR COEUR LE MOT EN ITALIQUES

(je vous le récite quand vous voulez)

Ces 150 gravures formant une « suite narrative », sorties d’on ne sait quelles oubliettes, ne sauraient faire illusion. A ce compte-là, autant qualifier d’ancêtre au carré JEAN-CHARLES PELLERIN, fondateur en 1796 de la société qui portait son nom, et qui est resté dans l’histoire comme l’inventeur des très célèbres « images d’Epinal ». Le temps de la grotte CHAUVET, avec ses bisons et autres lions rupestres, qu’il faudrait considérer comme les Adam et Eve de toute bande dessinée, n’est pas loin. Mais Néandertal (enfin, à la rigueur, Sapiens Sapiens) auteur de BD, pourquoi pas, après tout ?

PLANCHE SORTIE DES ATELIERS PELLERIN

(dites-moi si ce n'est pas de la bande dessinée, si vous osez!)

On a donc compris que tout emprunt n’est pas qualifiable de plagiat : l’histoire de la musique est pleine d’emprunts, dont un nombre infime méritent qu’on inflige la flétrissure du plagiaire à ce que son infirmité créatrice a eu l’audace de présenter comme nouveau et personnel. Tous les musiciens, tous les peintres, tous les poètes ont rendu hommage à tel ou tel de leurs devanciers.

La morale de l’histoire ? Dis-moi qui t’a plagié, et je te dirai si tu es un génie. Moi, si un jour MICHEL-ANGE me plagie, je vous assure que je ne dirai rien ! Et ceci n’a rien à voir avec le pur et simple vol d’idées, auquel ont pu se livrer impunément je ne sais quels "BHV" et autres hommes d’affaires, qui ont fait l’erreur de se prendre pour des penseurs, voire des hommes d’action.

Personnellement, je serais la personne en question, je traînerais en diffamation celui qui a osé me traiter de Bazar de l'Hôtel de Ville. Il y a jurisprudence : le type, sur son quai de gare, quelque part dans le sud, qui a crié face aux CRS : « SARKOZY, je te vois », il en avait quelque part, mais surtout, la correctionnelle l'a purement et simplement relaxé. SARKOZY n'étant (hélas) pas considéré comme une insulte. Reste que je n'aimerais pas du tout être traité de "HOLLANDE".

On a aussi compris que la Bande Dessinée constitue l’une des bases sur lesquelles se sont édifiés le bric et le broc (pour ne pas dire La Rubrique-à-Brac, merci GOTLIB) de la construction qui me sert de bicoque baroque, intellectuelle et culturelle.

Quelqu’un qui ne connaîtrait rien des "Histoires de l’Oncle Paul" serait dans l’incapacité de comprendre la valeur nutritive de simples « histoires dessinées », quand elles n’ont pas l’invraisemblable prétention d’inventer je ne sais quelle « littérature » innovante, quand elles ne consistent pas à enfermer le lecteur dans d'interminables fantasmes vaguement spatiaux, carrément fantastiques et bourrés d'armes terrifiantes, de véhicules miraculeux, de créatures improbables et de véritables bombes sexuelles en série tenant lieu de personnages féminins.

Je vous parle d'un temps où les raconteurs d' « histoires dessinées » se contentaient de raconter le mieux possible de bonnes « histoires dessinées ». Je vous parle d'un temps où la bande dessinée ne se poussait pas du col et ne se voulait pas plus que, finalement, elle est : une littérature de divertissement à l'usage des plus jeunes. Je vous parle d'un temps où la Bande Dessinée ne cherchait pas à BD plus haut que son QI.

Le triomphe de la BD comme « genre littéraire » a des parfums d'infantilisation rampante des esprits. Je range dans le même « genre » la promotion des jeux vidéo, dans le journal Libération, au rang de rubrique à part entière. Et d'une façon plus générale, je me dis que l'imprégnation des esprits par l'omniprésence obsessionnelle de l'image n'est pas étrangère à la régression de l'état d'adulte à des stades antérieurs. Et c'est un ancien bédéphile averti qui le dit !

Les guetteurs et les prédateurs de « parts de marché » sont devenus légion. Ils ne reculent devant rien pour promouvoir la "valeur culturelle ajoutée" et le caractère définitivement irremplaçable d'une "intellectualité" allant jusqu'à l'artisterie de "salon" (de la BD, cela va sans dire, où les gogos spéculateurs sont priés de faire la queue pour avoir leur petit dessin d'auteur en page de garde).

L'imaginaire contemporain est décidément aussi régressif et insatiable que blasé.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, littérature, léon bloy, guerre 14-18, tintin, hergé, christophe, malices de plick et plock, le temple du soleil, capitaine haddock, savant cosinus, famille fenouillard, sapeur camember, bande dessinée, la bougie du sapeur, rodolphe töpffer, histoire de monsieur jabot, amours de monsieur vieux bois, robinson crusoë, imagerie pellerin, images d'épinal, bd, grotte chauvet, bhl, bernard-henri lévy, nicolas sarkozy, françois hollande, histoires de l'oncle paul

mercredi, 14 novembre 2012

DES MONUMORTS HUMAINS

Pensée du jour :

"RUPESTRE" N°20

(lettre à ANDRÉ R., le lendemain de l'incendie du Bazar de la Charité, le 4 mai 1897, où sont mortes plusieurs grosses pointures féminines de la toute haute société parisienne) : « J'espère, mon cher André, ne pas vous scandaliser en vous disant qu'à la lecture des premières nouvelles de cet événement épouvantable, j'ai eu la sensation nette et délicieuse d'un poids immense dont on aurait délivré mon coeur. Le petit nombre des victimes, il est vrai, limitait ma joie. Enfin, me disais-je tout de même, enfin ! ENFIN ! voilà donc un commencement de justice ».

LÉON BLOY

Résumé : je termine aujourd'hui, à l'occasion du 94ème anniversaire de la fin de la grande catastrophe de 14-18, dont l'Europe n'est pas près d'avoir fini de payer les intérêts, une petite évocation de ces constructions entreprises en 1920 dans les 36.000 communes de France, en l'honneur de leurs 1.700.000 morts.

Tout en persistant à penser que qualifier ces morts de « héros » est aussi absurde que la guerre qui les a engloutis. Il suffit, pour se rendre compte que c'est une Histoire sans héros (titre d'une BD de DANY), de lire DORGELÈS (Les Croix de bois), BARBUSSE (Le Feu), REMARQUE (A l'Ouest rien de nouveau), JÜNGER (Orages d'acier), augmentés de quelques Français et de quelques Allemands.

En tout cas, faire du 11 novembre une cérémonie militaire, c'est, de la part de la nation, un extraordinaire abandon de souveraineté : l'armée est au service de la nation, et non l'inverse. C'est faire preuve d'un aveuglement presque aussi coupable que, par exemple, le crime commis par le colonel DIDIER, le 8 octobre 1914, sur la personne de JEAN-JULIEN CHAPELANT, qu'il a fait fusiller ligoté à son brancard dressé debout contre un pommier, parce qu'il a eu la mauvaise idée d'échapper, grièvement blessé, aux Allemands.

LE CHEF MITRAILLEUR CHAPELANT